重要文化財旧尾形家住宅

- 初版公開日:[2021年11月16日]

- 更新日:[2025年11月26日]

- ID:12972

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

旧尾形家住宅は、享保13年(1728)に建てられた安房地域の農家です。昭和44年(1969)に国の重要文化財に指定され、昭和47年(1972)に現在地へ移築復元しました。

外観は常時公開しています。普段は内部の公開をしていません。

※不定期で一般公開をすることがありますので、詳しくは下記の公開情報をご確認ください。

重要文化財 旧尾形家住宅 主屋 土間

公開情報

次回の旧尾形家住宅の一般公開等の予定は、次の通りです。

令和7年度の一般公開

令和7年度は、以下の日程での公開を予定しています。公開スケジュールを変更する場合は、当ホームページでお知らせいたします。また、豪雨や強風などにより、安全な公開が困難と判断した場合は、急きょ公開を中止することがありますので、ご了承ください。

令和7年5月17日(土曜日) 午前10時00分~午後3時00分 終了しました

令和7年7月5日(土曜日) 午前10時00分~午後3時00分 終了しました

令和7年9月20日(土曜日) 午前10時00分~午後3時00分 終了しました

令和7年11月22日(土曜日) 午前10時00分~午後3時00分 終了しました

令和8年2月28日(土曜日) 午前10時00分~午後3時00分

料金・駐車場ほか

1 入場料・予約

入場料なし。事前の予約等は不要。

2 駐車場について

自動車で来場の場合は、石堂寺の裏参道を上がったところにある駐車場(本堂裏手の駐車場)をご利用ください。なお、石堂寺の駐車場となりますので、法要等が行われる際は参拝者を優先ください。

3 その他

当日は、管理作業の一環として囲炉裏で薪を燃やします(くん煙作業)。衣服に煙のにおいが付くことや、足の裏が汚れることがあります。

旧尾形家住宅の概要

旧尾形家住宅全景

種別・名称・員数

【種 別】 重要文化財(建造物)

【名 称】 旧尾形家住宅

【員 数】 2棟

所在地

千葉県南房総市石堂301番地 (石堂寺境内)

指定年月日

昭和44年6月20日

構造

【主屋】 桁行12.805m/梁間10.041m/寄棟造り・茅葺き

【土間】 桁行 8.374m/梁間 4.55 m/寄棟造り・茅葺き・妻入

解説

旧所有者の尾形家は、宝永6年(1709)に没した尾形宮内という医者が初代とされる家系で、かつて市内の珠師ヶ谷で名主を代々務めていました。

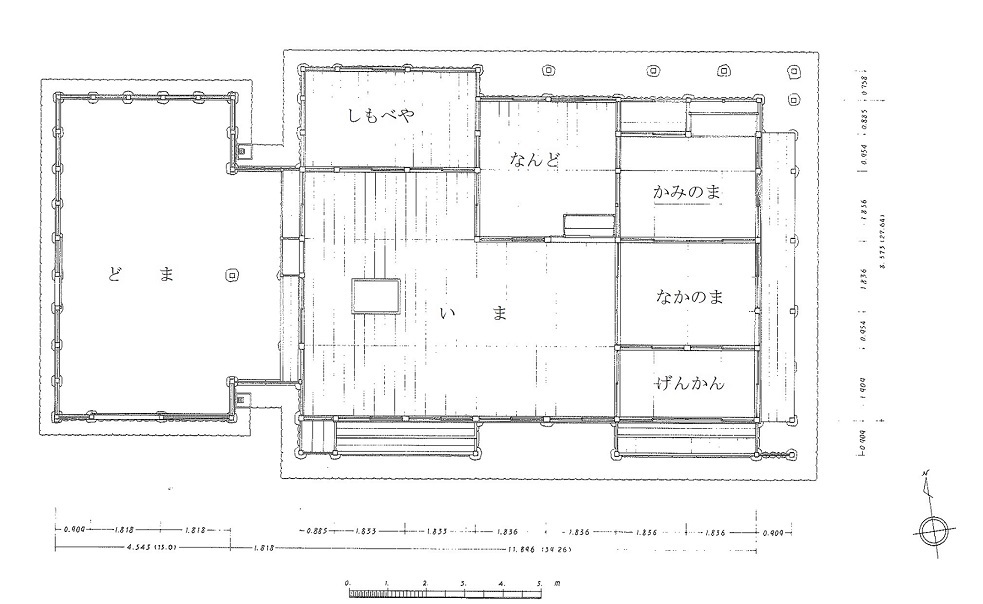

旧尾形家住宅は、安房地域にあっては大規模な住宅であり、分棟型とよばれる構造をしています。分棟型は、居間・座敷・寝室等の性格を持つ主屋と、炊事場・作業場として使用される土間が、それぞれ棟を別にして建てられるのが特徴で、南西諸島から関東地方までの太平洋岸に多く分布しています。

昭和46・47年度(1971・1972)の解体調査によって、柱に残る墨書が発見され、享保13(1728)に建てられたことが明らかになりました。

主屋は、軸部や小屋組みの大部分が建築当初のままであり、二重に架けられた梁などに江戸時代中期の特色が残されています。

最も広い「いま」は、全体の45%の面積を占めており、日常生活の場として活用されていたと考えられています。L字型の平面ですが、これは奥行きを広くするため北へ一間拡張したもので、千葉県では数少ない例です。

また、「かみのま」は上座敷にあたる畳敷きの6畳間で、名主の家として身分の高い来客を迎えていたとみられます。

一方の土間は、江戸時代末期に主屋と一体化した構造に改修されたため、国の重要文化財に指定された時には当初の姿を残していませんでした。

重要文化財に指定された後、旧丸山町へ寄贈されたため、現在地に移築して建築当初の姿へ復元されました。

旧尾形家住宅平面図

旧尾形家住宅の様子

外観(左側が土間、右側が主屋)

内部から見た屋根の構造(主屋)

主屋の内部(手前が「いま」、奥は「げんかん」と「なかのま」)

主屋の内部(「かみのま」)

重要文化財旧尾形家住宅 災害復旧事業について(令和3年3月終了)

令和元年9月9日未明に千葉県に上陸した令和元年房総半島台風で、旧尾形家住宅は屋根の茅が吹き飛ばされたうえ、土壁や建具も損壊しました。

そのため、令和2年2月から令和3年3月まで災害復旧事業を行いました。今回の修理では、台風で損壊した部分を伝統的な技術を用いて、被災前の姿に復旧したほか、耐震補強も行いました。

令和元年房総半島台風 災害復旧事業パンフレット

旧尾形家住宅 災害復旧工事パンフレット (PDF形式、1.10MB)

旧尾形家住宅 災害復旧工事パンフレット (PDF形式、1.10MB)令和元年度から令和2年度まで実施した災害復旧事業の概要は、こちらをご覧ください。

- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

屋根下地の竹材を藁縄で縛りなおしている様子

茅の葺き替えの様子

お問い合わせ

南房総市 (法人番号1000020122343) 教育委員会生涯学習課(丸山分庁舎)

電話: 0470(46)2963

ファックス: 0470(46)4059

電話番号のかけ間違いにご注意ください!